こんな方におすすめ!

- ROG Xbox Ally XとROG Ally X主観的な比較レビューがみたい

- ROG Xbox Ally XとROG Ally Xどっちを買うか悩んでいる

- ROG Ally XからROG Xbox Ally Xに乗り換えるか悩んでいる

近年スマホもタブレットもマイナーアプデが多い中で、スペックだけでなくデザインやUIの一新を考えるとすごい進化しているなって思いますね。

筆者は2024年9月からROG Ally XをメインPCとして運用してきました。

ゲームはもちろんのこと、記事執筆やそれに伴う画像編集や動画編集についてもこれ一台で完結してきており、既に申し分ない一台だと思っています。

ROG Xbox Ally Xでは最新のAI Z2 Extremeの搭載、専用のコントローラーグリップ、新しいユーザーインターフェースなど多くの進化を遂げており前世代機から大幅にパワーアップを果たしています。

果たしてどれほど進化したのでしょうか。乗り換えるほど進化したのでしょうか。

簡易的なスペック比較から行い、その後に実機による外観比較、ベンチマーク比較、「ROG Ally X」から「ROG Xbox Ally X」に乗り換えた目線からの個人的感想で締めたいと思います!

スペック比較

スペック主な変更点・違い

- AMD Ryzen AI Z2 Extremeに進化

- NPUを搭載

- RAM帯域幅向上

- USB4からThunderbolt4に変更

- バッテリー容量、RAM容量は変わらず

| 項目 | ROG Xbox Ally X(2025) | ROG Ally X(2024) |

| OS | Windows 11 Home(XboxUI) | Windows 11 Home |

| CPU/APU | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | AMD Ryzen Z1 Extreme |

| メモリ | 24GB LPDDR5X-8000 | 24GB LPDDR5X-7500 |

| ストレージ | 1TB M.2 2280 SSD | 1TB M.2 2280 SSD |

| ディスプレイ | 7型 FHD IPS 120Hz | 7型 FHD IPS-level 120Hz |

| バッテリー | 80Wh | 80Wh |

| サイズ | 290.8×121.5×27.5 ~ 50.9 mm | 280.6×111.3×24.7~36.9mm |

| 無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4 |

| ポート | USB4(Thunderbolt 4対応)×1、USB 3.2 Gen2×1、microSD(UHS-II)、3.5mm | USB4(Type-C)×1、USB3.2 Gen2(Type-C)×1、microSD(UHS-II)、3.5mm |

| 重量 | 約715g | 約678g |

最大の進化点:AMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサー搭載

新型ROG Xbox Ally Xの最も重要な変更点は、AMD Ryzen AI Z2 ExtremeプロセッサーへのアップグレードでZen 5アーキテクチャとRDNA 3.5グラフィックスを搭載していることです。

Radeon 890M iGPUは前世代より33%多いストリームプロセッサーを持ち、CPUはより多くのキャッシュとZen 5/Zen 5cコアへのアップグレードを実現しています。

一方、現行のROG Ally XはAMD Ryzen Z1 ExtremeプロセッサーでZen 4アーキテクチャとRDNA 3グラフィックスを採用しています。

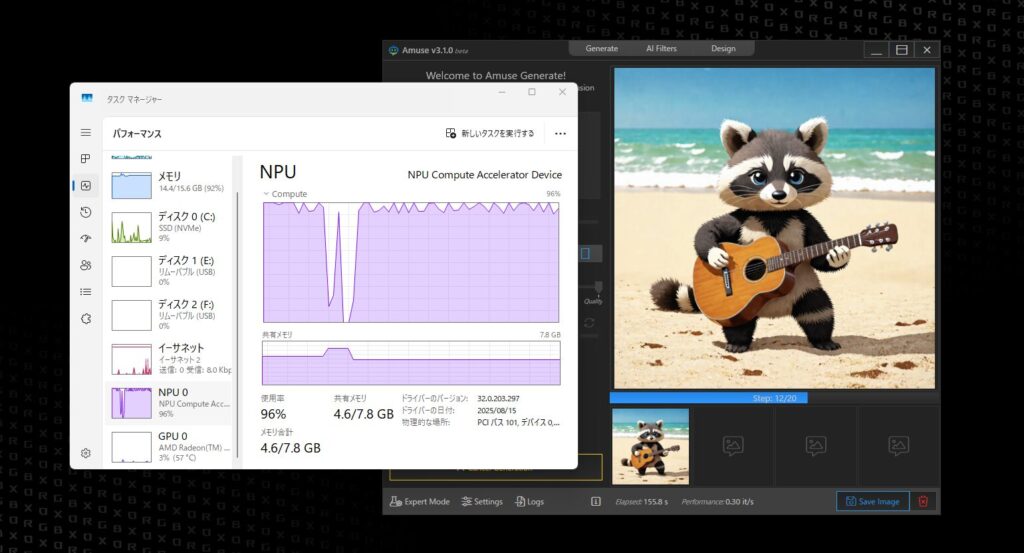

NPU(AI処理ユニット)の搭載

新型の大きな特徴として、最大50 TOPSのNPU性能を持つAI処理ユニットが搭載されています。

れにより将来的なAI機能への対応が可能になりますが、現時点でゲーミングでの実用例はまだ限定的です。

現時点で判明しているAIを活用した主な機能は以下です。

Automatic Super Resolution (Auto SR)(自動超解像度): NPU のパワーを使用して、低解像度で実行されているゲームをアップスケールするシステムレベルの機能です。ゲーム開発者による追加変更を必要とせずに、さまざまなゲームで高解像度のビジュアルとスムーズなフレームレートを実現します。

Highlight reels(ハイライト リール): AI が、壮大なボス戦や勝利などの目立ったゲームプレイの瞬間をキャプチャし、友人やソーシャル チャネルと共有するための短いリプレイ クリップを生成します。

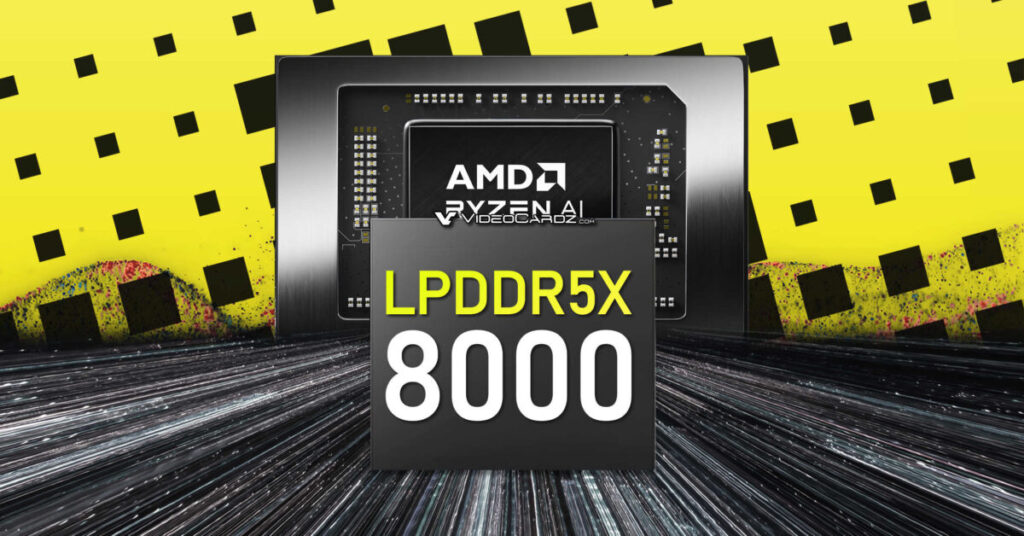

メモリ帯域幅の向上

https://videocardz.com/

両モデルとも24GBのメモリ容量は同じですが、新型のROG Xbox Ally XはLPDDR5X-8000に対して、ROG Ally XはLPDDR5X-7500です。

ROG Xbox Ally XのようなハンドヘルドにはAPU(CPU・GPU統合チップ)が利用されており、グラフィック専用メモリ(VRAM)が存在しません。

そのため、GPUはシステムRAMをVRAMとして共有利用しています。

ゲーム中、GPUは大量のテクスチャデータや描画データをメモリから読み書きするため、メモリの速度(帯域幅)が直接グラフィック性能に影響します。

LPDDR5X-7500→8000への進化は理論上約7%向上を見込めます。

接続性の改善:Thunderbolt4を搭載

新型ROG Xbox Ally XはUSB4ポートがThunderbolt 4互換になり、より高速なデータ転送と外部GPU接続の選択肢が広がりました。ROG Ally Xは通常のUSB4対応に留まります。

外観チェック・比較

外観の主な変更点・違い

- コントローラー風グリップを採用

- Xboxボタンの追加・ボタン配置の変更

- 新型の方が少しだけ重いが体感重量は低い

- グリップがない分ROG Ally Xの方がコンパクトさを感じる

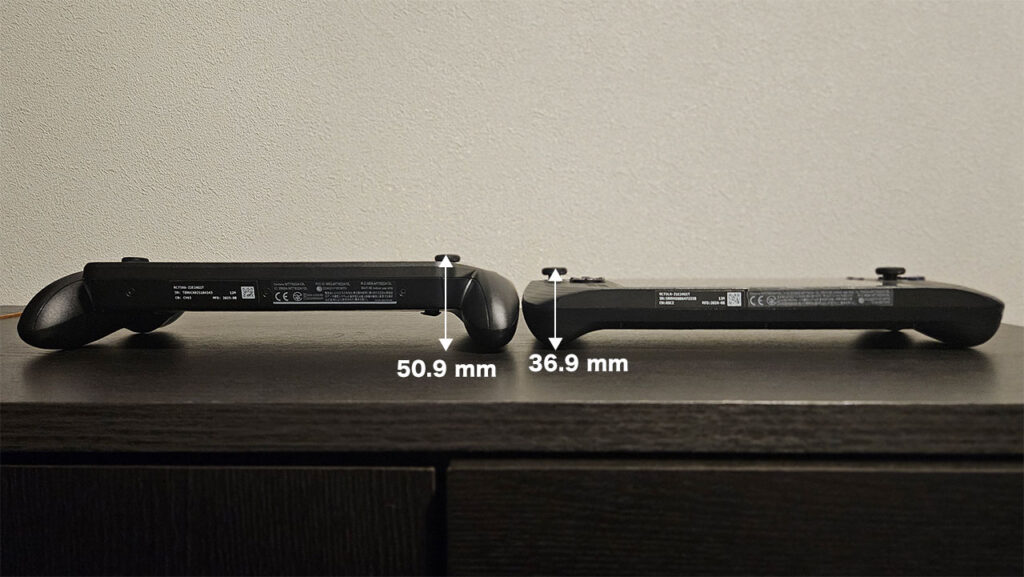

サイズと重量

| 比較項目 | ROG Xbox Ally X | ROG Ally X | 差分 |

| 幅 | 290.0 mm | 280.6 mm | 9.4 mm |

| 奥行き | 121.0 mm | 111.3 mm | 9.7 mm |

| 高さ (厚み) | 27.5 ~ 50.9 mm | 24.7 ~ 36.9 mm | 2.8 ~ 14 mm |

| 重量 | 約 715 g | 約 678 g | 約 37 g |

全体的にROG Xbox Ally Xが数値上大きめになっていますが、ほぼグリップの有無によるものです。

最も大きな違いは高さ(厚み)です。ROG Xbox Ally Xはグリップ部分などがより深く、厚みが増しており、ホールド感が向上しています。

その影響でケースサイズが肥大化しており持ち運びという観点ではROG Ally Xが優位です。

重さは私の環境では公式との差異がありましたがおおよそ20g~30g差となります。

実際にはROG Ally Xの方がやや軽いですがグリップや重心設計の変更により体感重量はROG Xbox Ally Xが結構軽く感じます。

手で持って遊ぶという点においてはROG Xbox Ally Xが圧倒しています。

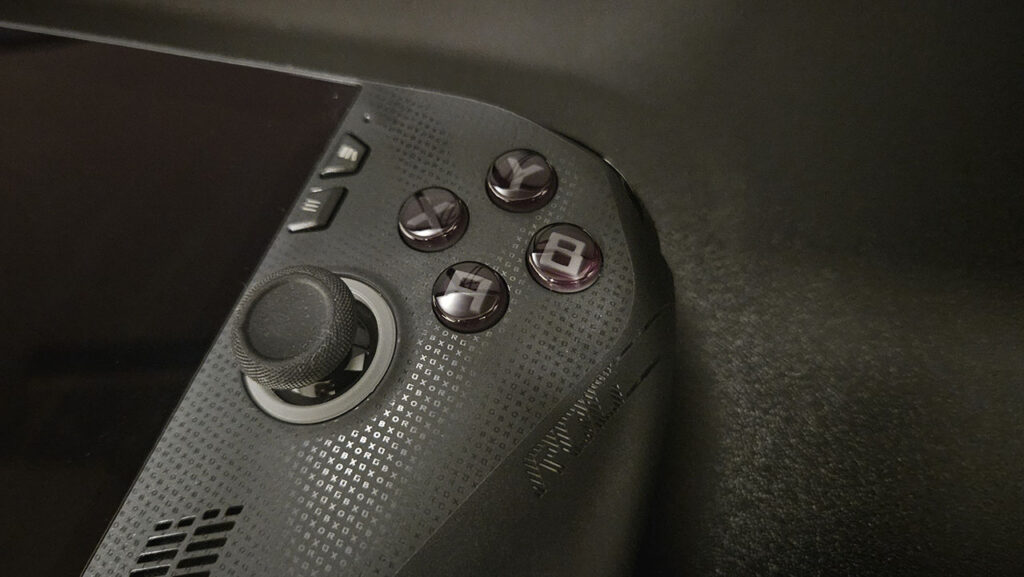

デザイン

こちらもグリップの影響が一番大きいですね。

発表当初はその外観からROG Ally Xの方がデザイン面は優秀と言われたりもしましたね。

実際ROG Ally Xの方がスタイリッシュで良いとは思いますが、目の前にするとROG Xbox Ally Xの見た目も全然気になるところはありません。

グリップにより背面ボタンの押しやすさに少なからず影響はあるかなと思っています。

どちらも押しずらいということはありませんが、ROG Ally Xの方が指は若干届きやすい印象です。

グリップと比べると小さい変更点ですが、ボタンのカラーが異なっています。

ROG Ally Xはボタンそれぞれにカラーリングされているのに対してROG Xbox Ally Xはシンプルな配色になっています。

ROG Ally Xは如何にもゲーミングPCを意識していてこれも良いですが、シンプルに全体的なまとまりが合るROG Xbox Ally Xの方が個人的には好みです。

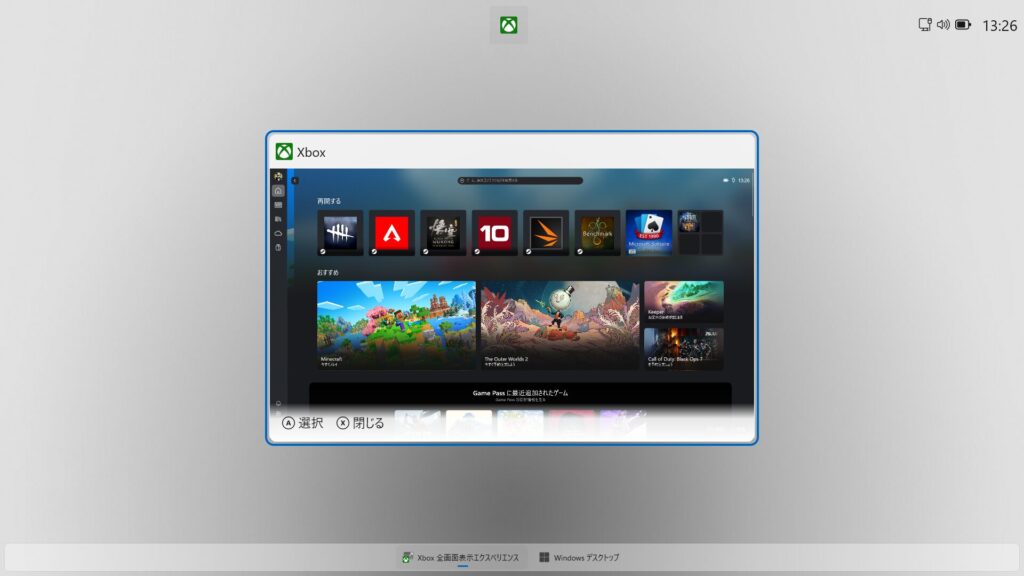

Xboxボタンの追加が一番目立ちますが、その他のボタンにも配置の変更や入れ替えによる新規ボタンの差し替えがあります。

Xboxボタン短押しでゲームバーを表示、長押しでフルエクスペリエンスモードとWindowsモードの切り替えが可能です。

これらの機能は今後ROG Ally Xにも拡張できる予定ですが、ショートカットボタンの有無はその利便性に大きな違いが出てきます。

特にXboxボタンによるゲームバーの表示のおかげでArmoury Create以上にゲームへのアクセスが簡易的になったので、もはやゲームアイコンをデスクトップに置く必要がなくなったのは個人的に大きなポイントだと感じました。

メニューボタンも上下が入れ替わりに、元々あったコマンドセンターのボタンが廃止され、新たにライブラリボタンが追加されています。

ライブラリボタンは今後のアップデートで「GamingCopilot」のアクセスに役立ちます。

現在はプレビュー版のみ配信中で、使用感については後述しています。

長押しで簡単にゲーム専門のAIを呼び出せるので、仮に同じ機能がROG Ally Xで使えるようになってもその利便性は大きく異なるかと思います。

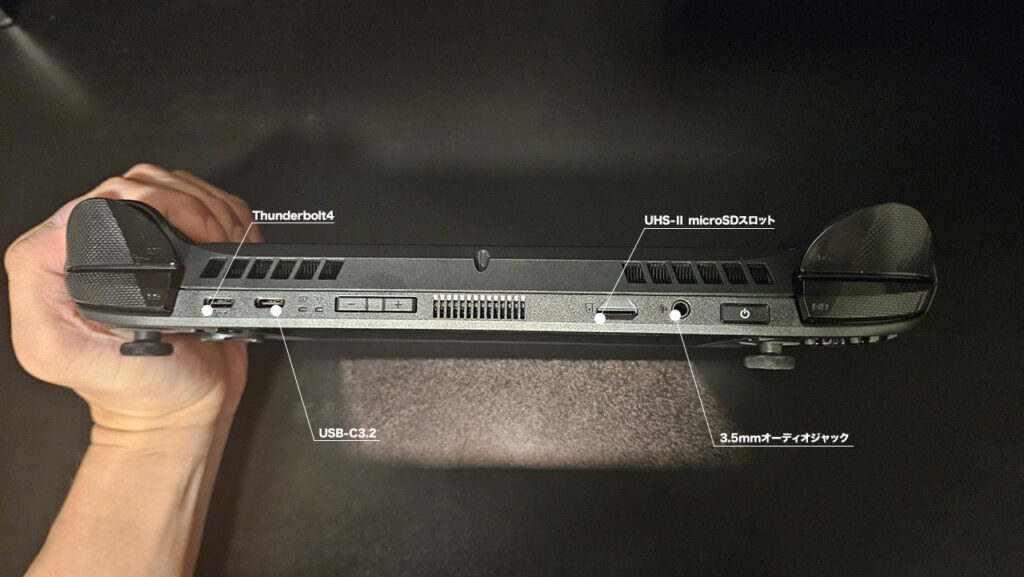

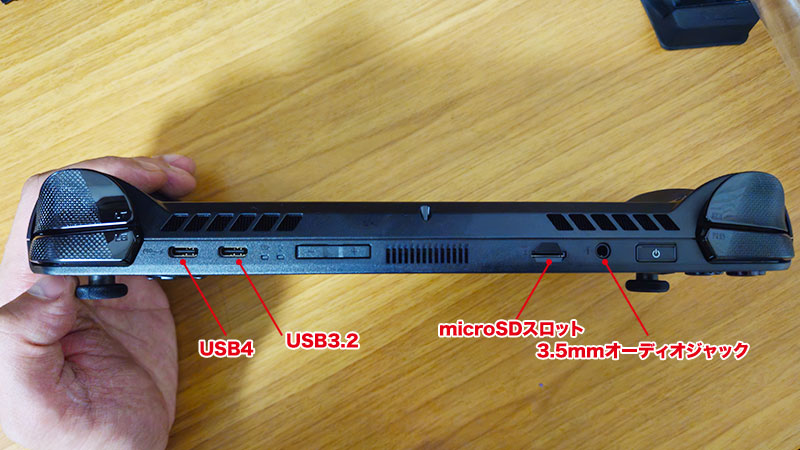

各ポートの進化点(Thunderbolt4/microSD)

スペック比較でも少し触れましたがROG Xbox Ally XもROG Ally Xも各ポートの配置は同じですが一部内容に変更があります。

USB4からThunderbolt4への変更

接続ポートが、従来のUSB4から「Thunderbolt 4」へと変更されました。

USB4も最大40Gbps転送に対応してはいましたが、Thunderbolt 4になることで「常に40Gbpsの最大転送速度」と「32GbpsのPCIeデータ転送要件」が規格として厳格に保証されます。

つまり、「環境によって性能が出ない」という曖昧さが排除され、常に最高スペックでの通信が約束された点が大きな進化です。

この信頼性の高さは、新型の外付けGPUユニット「ROG XG MOBILE 2025」との連携で真価を発揮します。

Thunderbolt 4の保証された広帯域をフル活用することで、ハイエンドGPUの膨大なデータをボトルネックなく安定して伝送できるため、ケーブル1本で最強のデスクトップ環境を構築する際の「足回り」が、より強固で確実なものになったと言えます。

microSDがDDR200モード対応に

同じUHS-II対応のカードリーダーですがROG Xbox Ally XのみDDR200モードに対応しています。

書き込み速度の速いUHS-Iのカードが使えるためより手軽なコストでストレージを拡張できるようになりました。

具体的な検証も行っているのでぜひご覧ください。

ベンチマーク比較

前提として、それぞれ以下の条件でベンチマークテスト行います。

・VRAM割り当てはそれぞれ8GB

・TDPはROG Xbox Ally Xが35W、ROG Ally Xが30W(それぞれの最大値で比較)

・ROG Xbox Ally XはWindowsモードで検証。(フルエクスペリエンス解除)

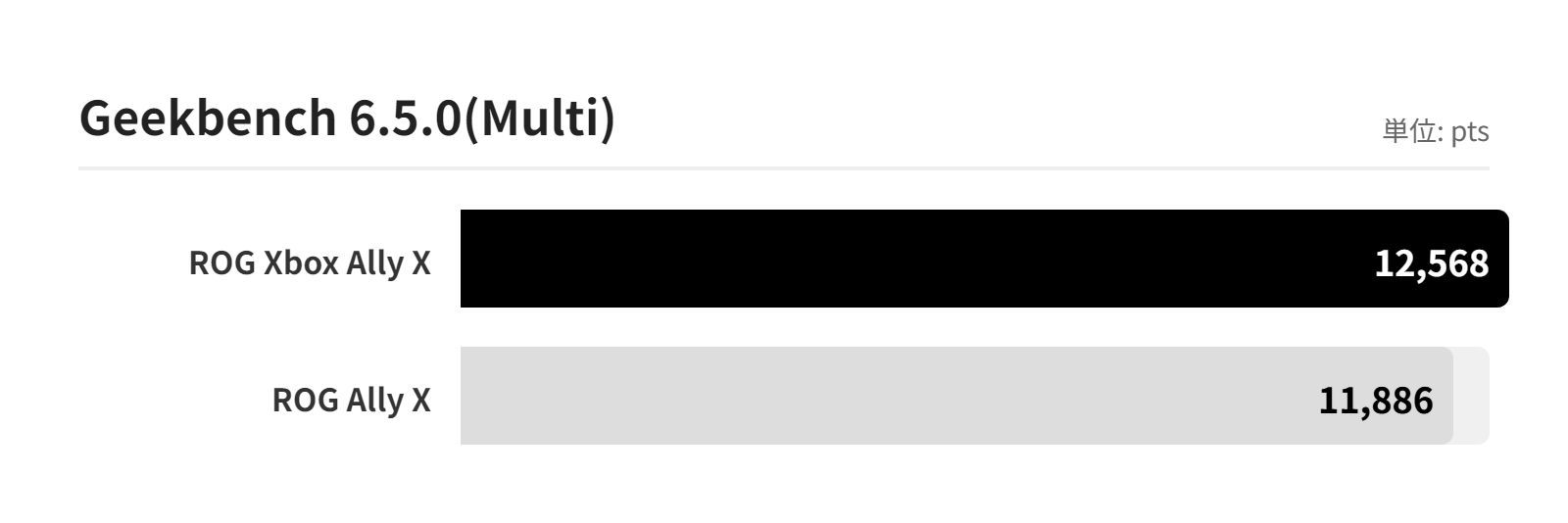

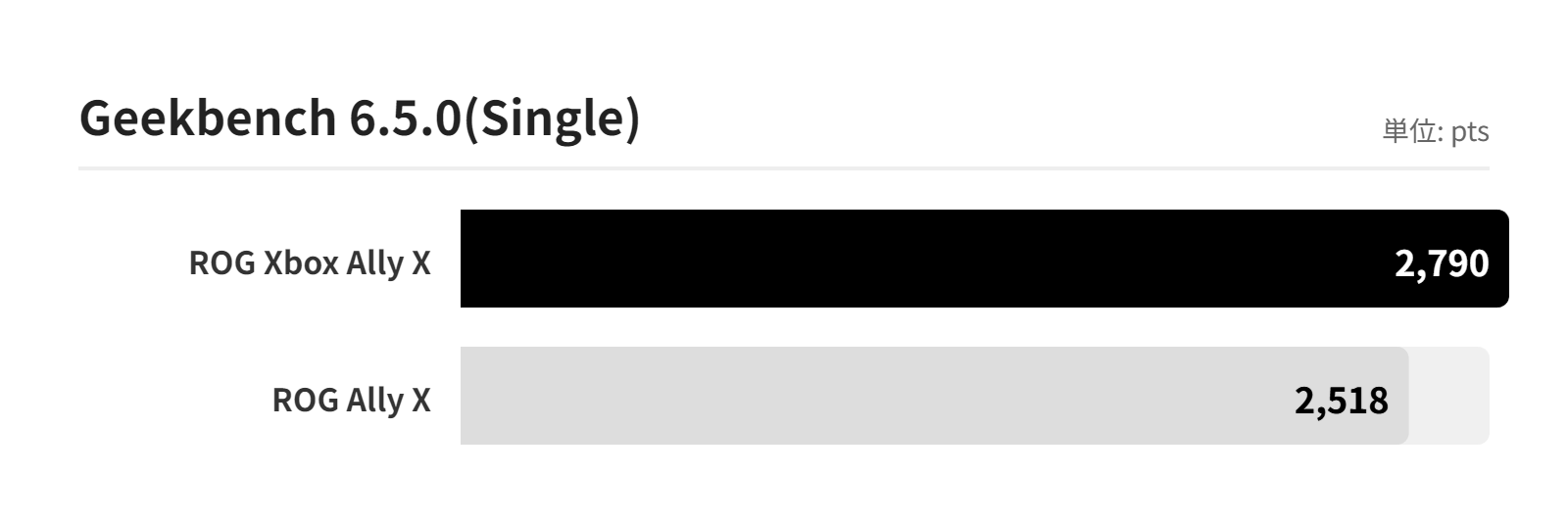

CPU性能比較

Geekbench 6を用いてCPU性能を計測して比較します。

Geekbench 6

マイナーチェンジかと思いきや、中身は別物です。従来のZ1 Extremeと比較してシングルコアで約11%もの性能向上を果たしています。

この11%の性能向上は、重いゲームの最低フレームレート(Bot等ワラワラした場面での粘り)に直結します。明確にワンランク上の快適さを提供する『次世代機』に進化したと言えるでしょう。

3Dベンチ

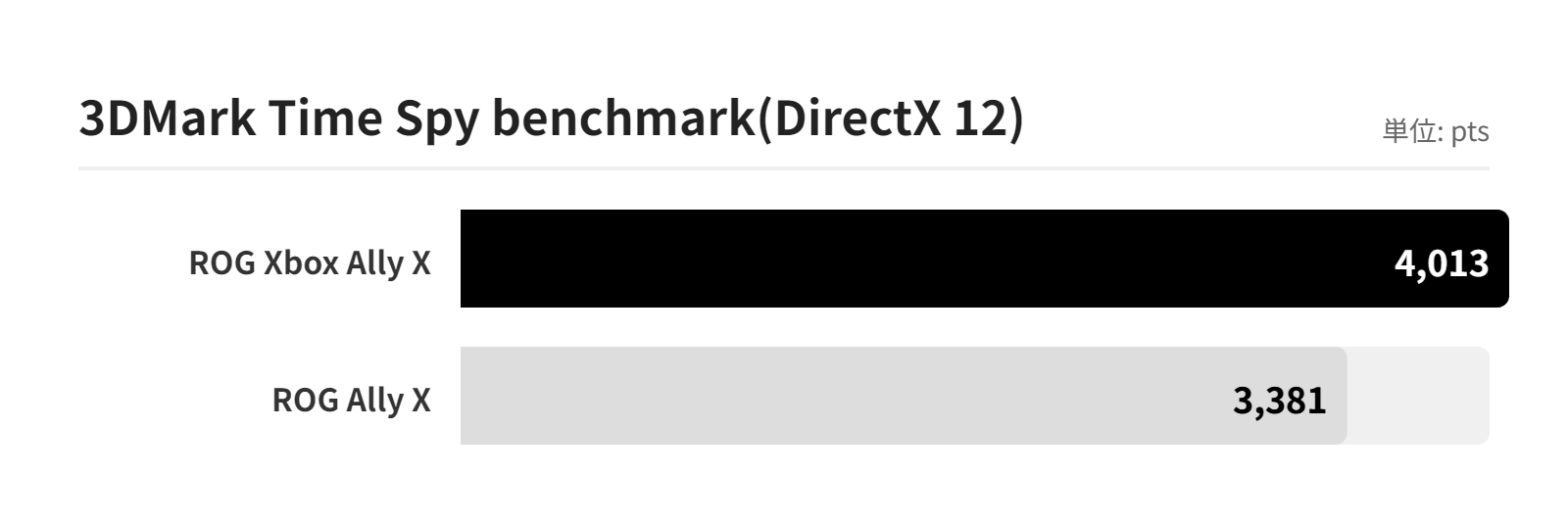

3DMark Time Spy benchmark(DirectX 12)とFire Strike Extreme(DirectX 11)を用いて3D性能を比較します。

3DMark Time Spy benchmark(DirectX 12)

グラフィック性能(GPU)を測るこのテストでは、前モデルから約19%ものスコア向上を記録し、ついに大台の4,000ポイントを突破しました。この約600ポイントの差は、『設定を下げても重かったゲーム』が『普通に遊べる』レベルに変わる決定的な違いです。

内蔵GPUでこれだけの伸び幅は異例であり、実ゲームにおいては『エルデンリング』や『サイバーパンク2077』のような重量級タイトルで、画質設定を一段階上げられる、あるいはフレームレートが安定する恩恵を明確に体感できるでしょう。

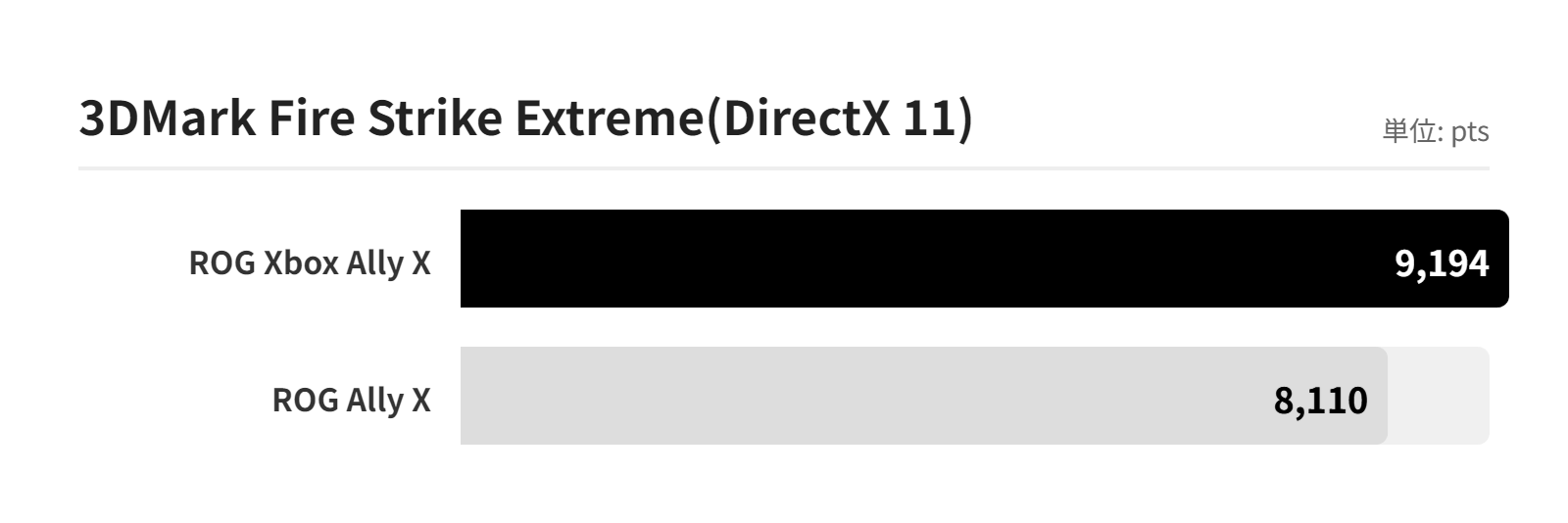

Fire Strike Extreme(DirectX 11)

DirectX 11環境での性能を測るこのテストでも、スコアは前モデル比で約13%向上し、9,000点台に到達しました。

最新ゲームだけでなく、FF14やApex Legendsなど、今も多くのプレイヤーが遊んでいるDirectX 11採用タイトルにおいても、基礎体力が底上げされていることが分かります。

約1,000ポイントというスコア差は、単なる数値以上に「高負荷時の粘り」に効いてきます。

特にフルHDなどの解像度で、画質設定を「中」から「高」へ欲張った際に、従来機では重さを感じていた場面でも滑らかさを維持できる、確実な進化を感じられる結果です。

PC総合力テスト

PCMark 10を利用してPCの総合力のテストを行います。

PCの基本性能(ウェブ閲覧、アプリ起動、オフィス作業など)を測るこのテストでは、前モデル比で約4.5%増となる6,822点を記録。

ゲーミング性能(3DMark)ほどの劇的な伸び幅ではありませんが、これは元々ROG Ally Xの時点で普段使いの処理能力が十分に高かったことの裏返しでもあります。

両者ともメインPCとしても十分に活躍してくれます。

SSD読み書き計測

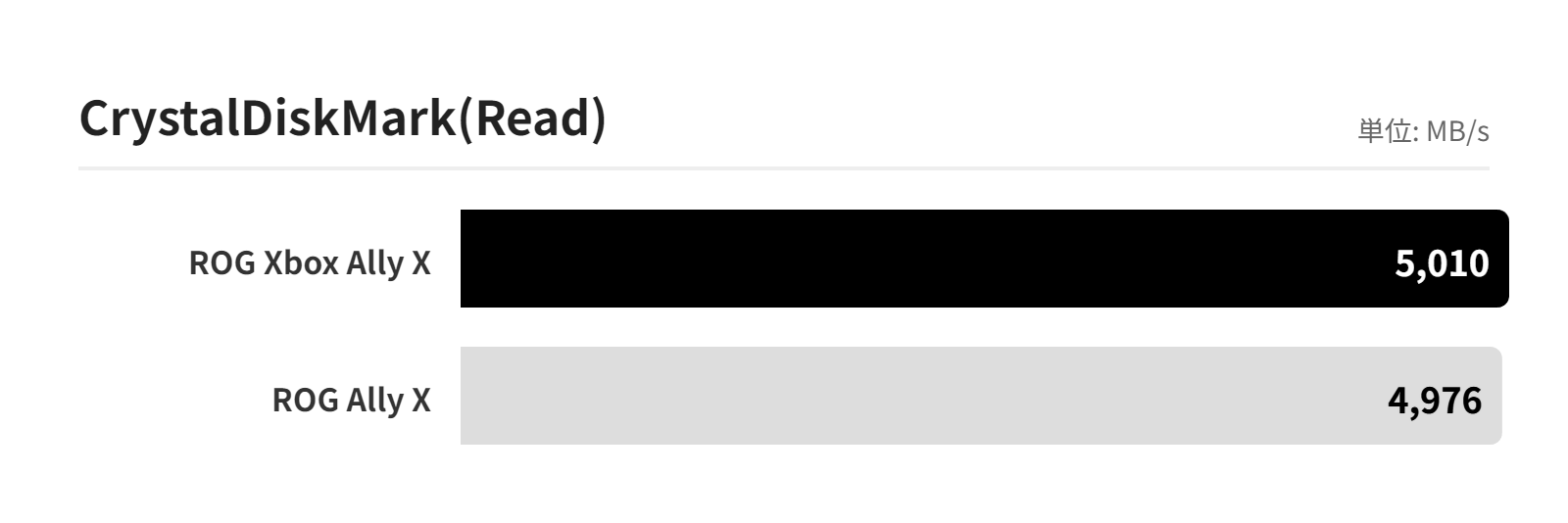

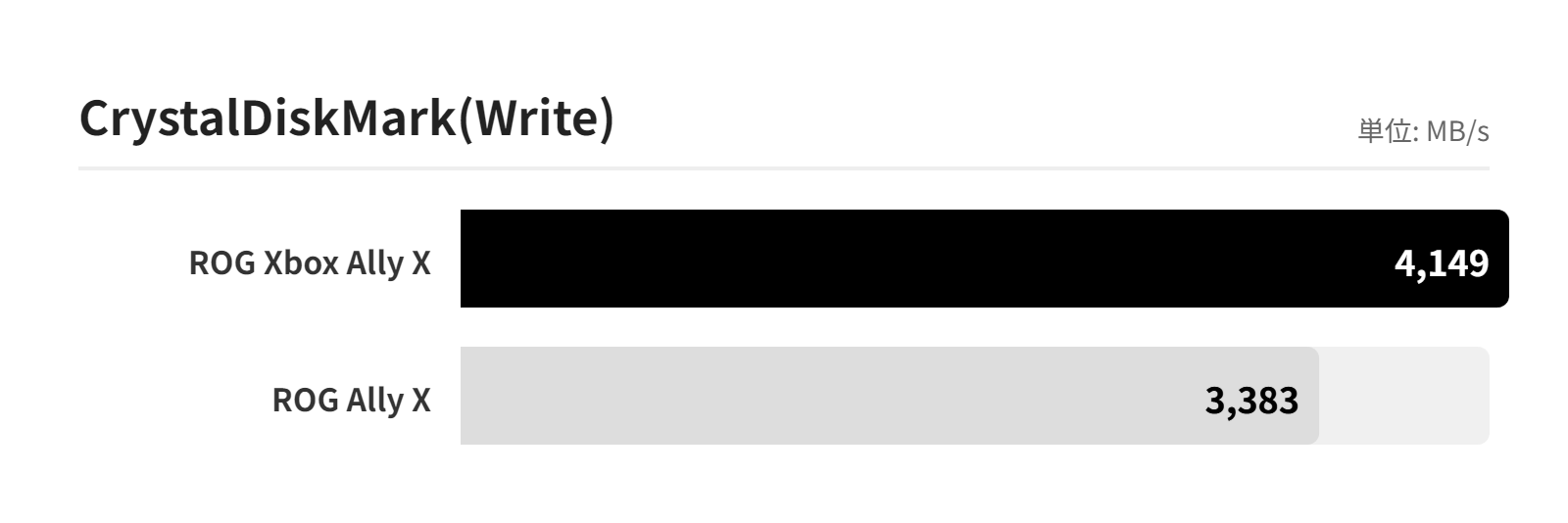

CrystalDiskMarkを利用して内蔵SSDの読み書きをテストし比較します。

読み込み速度(Read)に関しては、5,000MB/s付近で完全に横並びとなっており、ここに明確な性能差は見られません。

これは旧型の時点で既にPCIe Gen4接続のSSDとして十分な速度が出ていたためで、ゲームの起動やエリア移動のロード時間においては、新旧どちらを使っても等しく快適です。

「ロード時間の短縮効果はあまり感じない」と割り切って考えて良いと思います。

一方で興味深いのが書き込み速度(Write)の結果で、こちらは旧型比で約22%もの高速化を確認できました。

100GBを超えるような大型ゲームのインストールやアップデート処理、あるいは録画したプレイ動画の移動などがより短時間で完了するため、地味ながら使い勝手の良さに直結する進化点です。

ゲームベンチマーク(ベンチマークツール使用)

続いて各ゲーム側で提供されているベンチマークソフトを利用したスコア比較します。

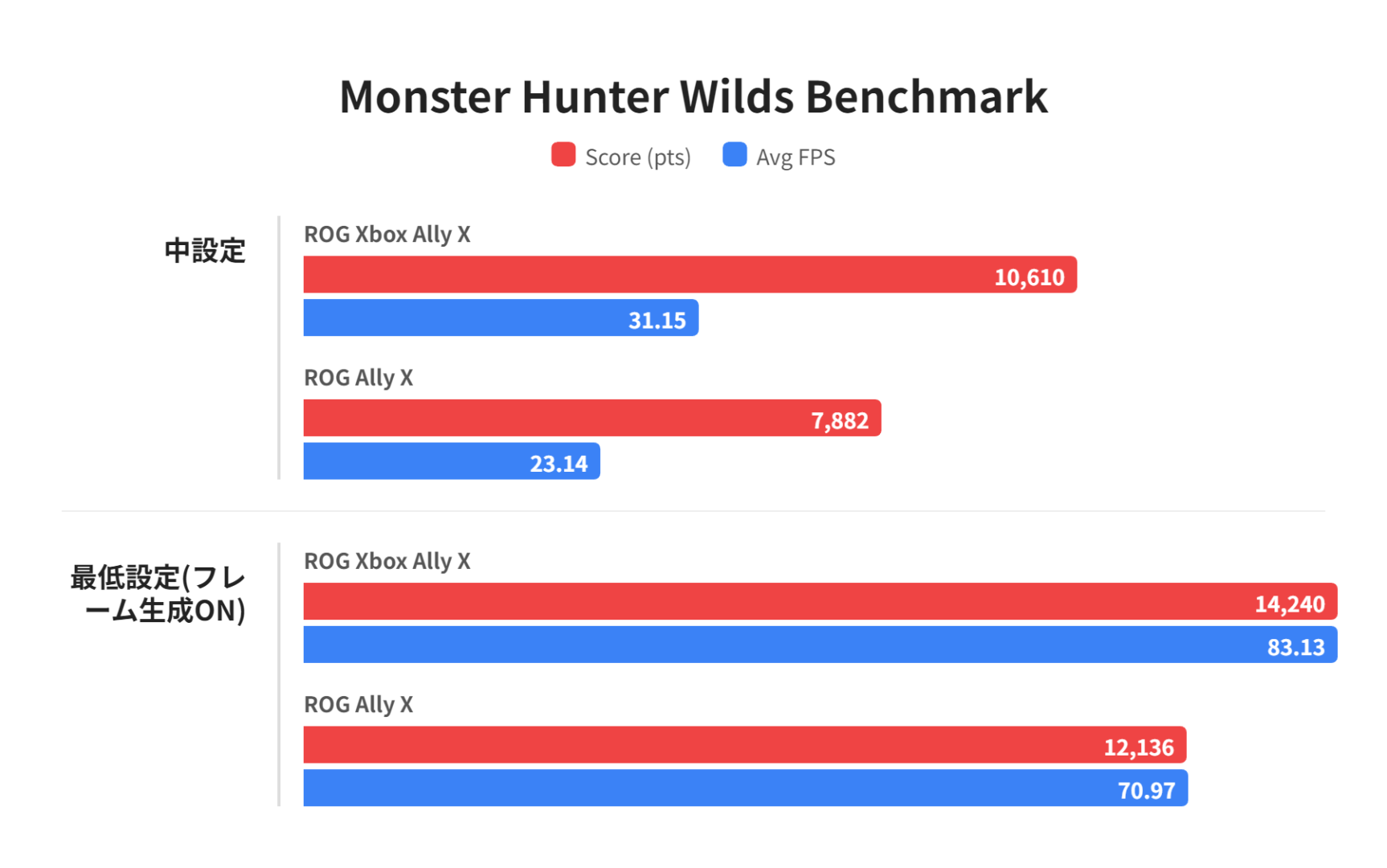

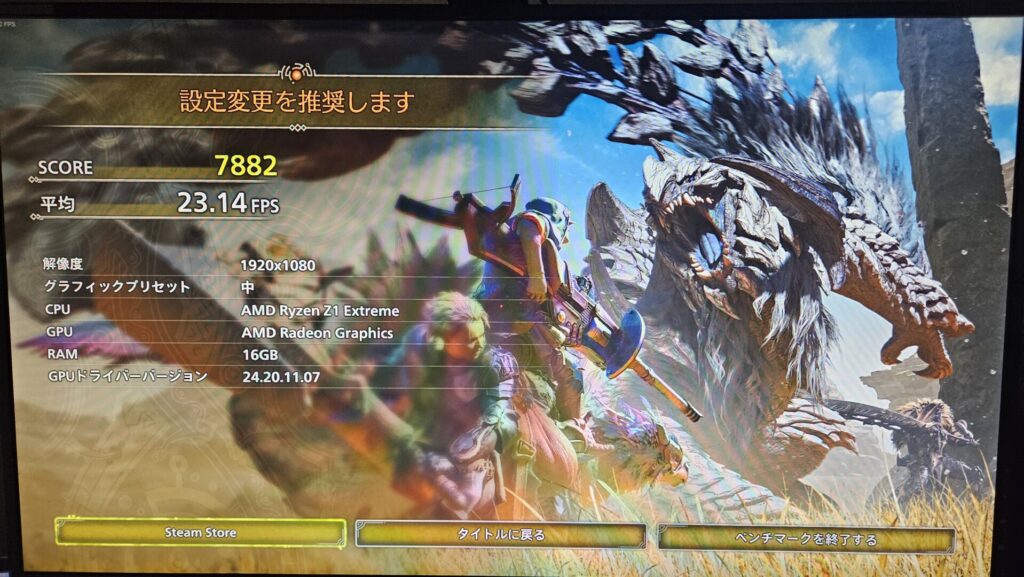

Monster Hunter Wilds Benchmark

『モンハンワイルズ』のような超重量級タイトルでこそ、新世代チップの真価が発揮されています。

特筆すべきは中設定の結果で、スコア評価が「設定変更の推奨」から「問題なくプレイできる」評価に上がったこと。

単なる数値の向上以上に、「設定を限界まで下げないと遊べなかったゲームが、中設定でも実用範囲になる」という体験の差は劇的です。フレーム生成をONにした最低設定でも、乱戦時の安定感が一段増しており、今後出る最新作をストレスなく遊びたいなら、迷わず新型を選ぶべき決定的な差と言えます。

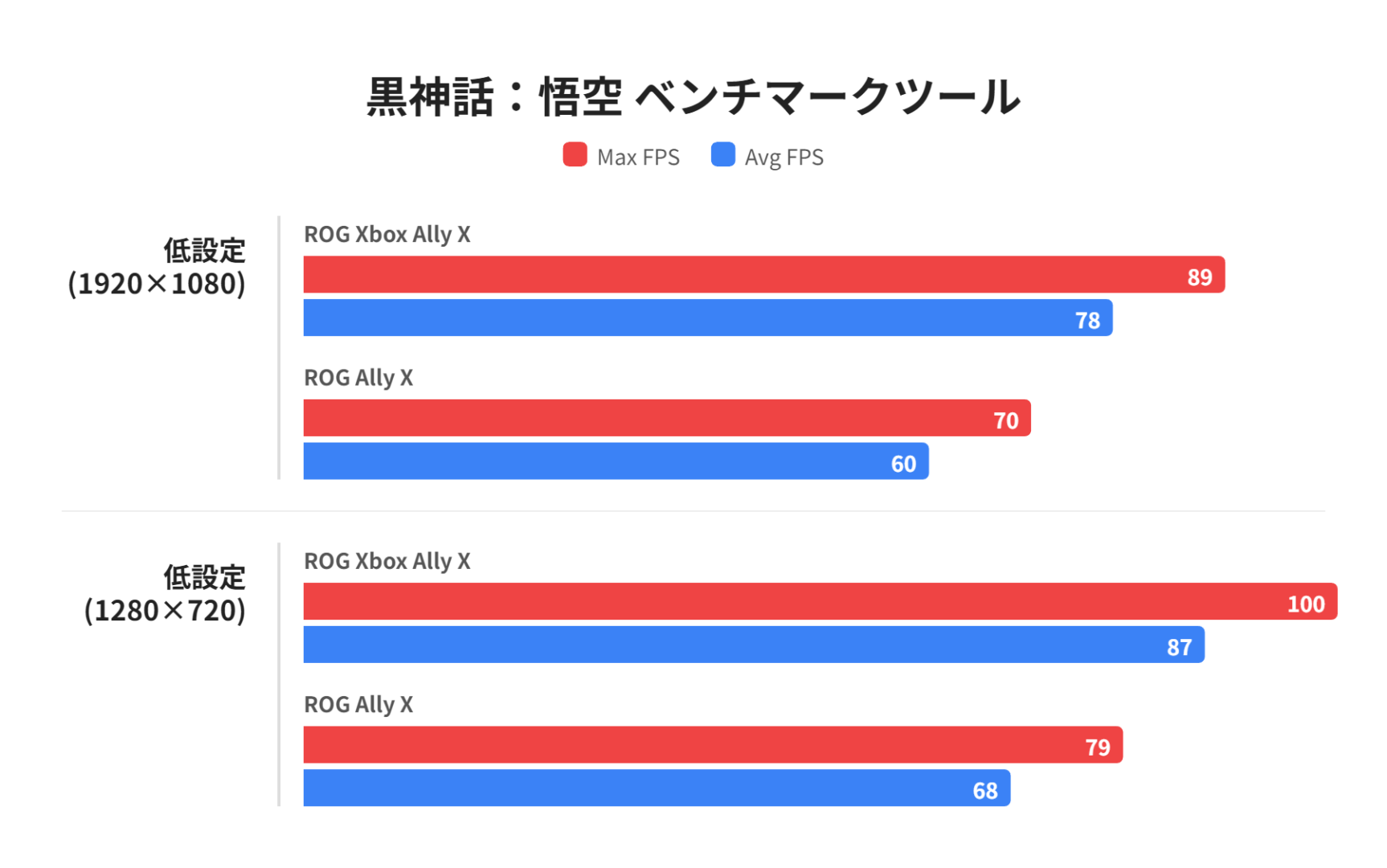

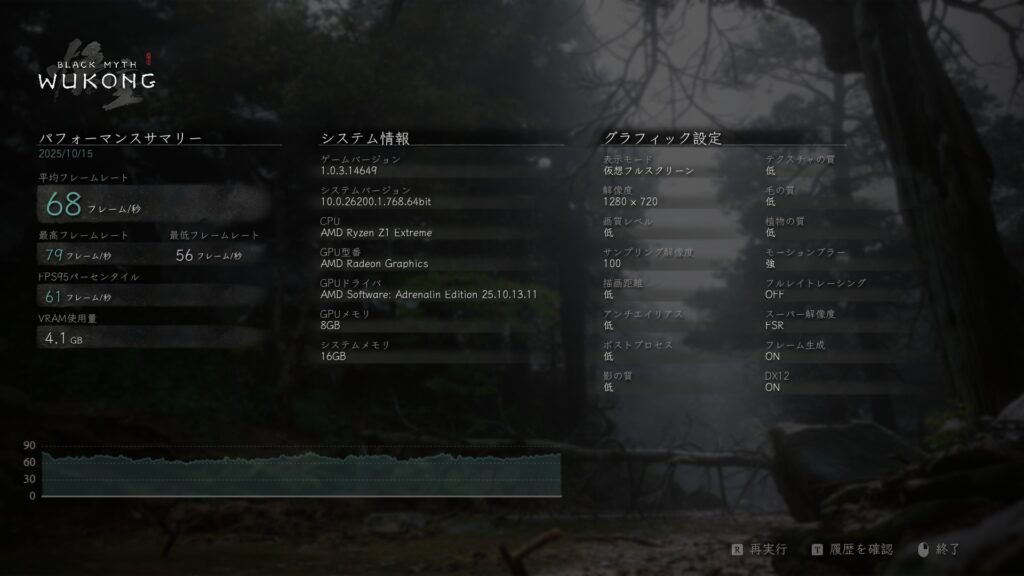

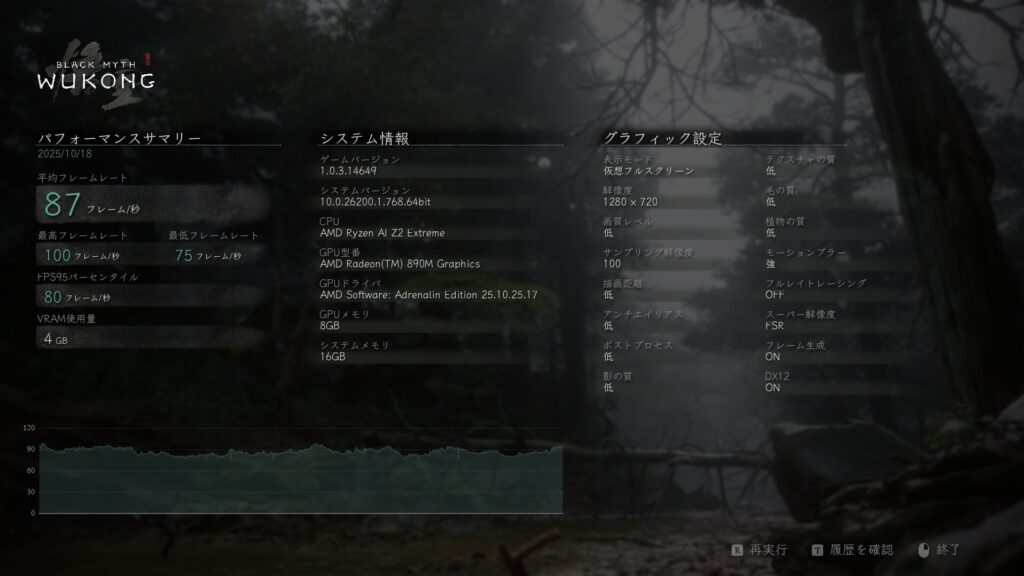

黒神話:悟空 ベンチマークツール

最新の重量級アクション『黒神話:悟空』において、FHD(1080p)で平均78fpsを叩き出した点は衝撃的です。

旧型が平均60fpsギリギリで、乱戦時に60を割る不安があるのに対し、新型はそこから約30%もの余力を残しており、完全に「快適」の領域に達しています。

「画質を犠牲にして720pで遊ぶ」のが常識だった重量級タイトルでも、新型ならFHDの精細さを保ったままヌルヌル動きます。

回避やパリィのタイミングがシビアな本作において、このフレームレートの余裕はそのまま生存率に直結するため、アクションゲーマーにとって代えがたい価値となるでしょう。

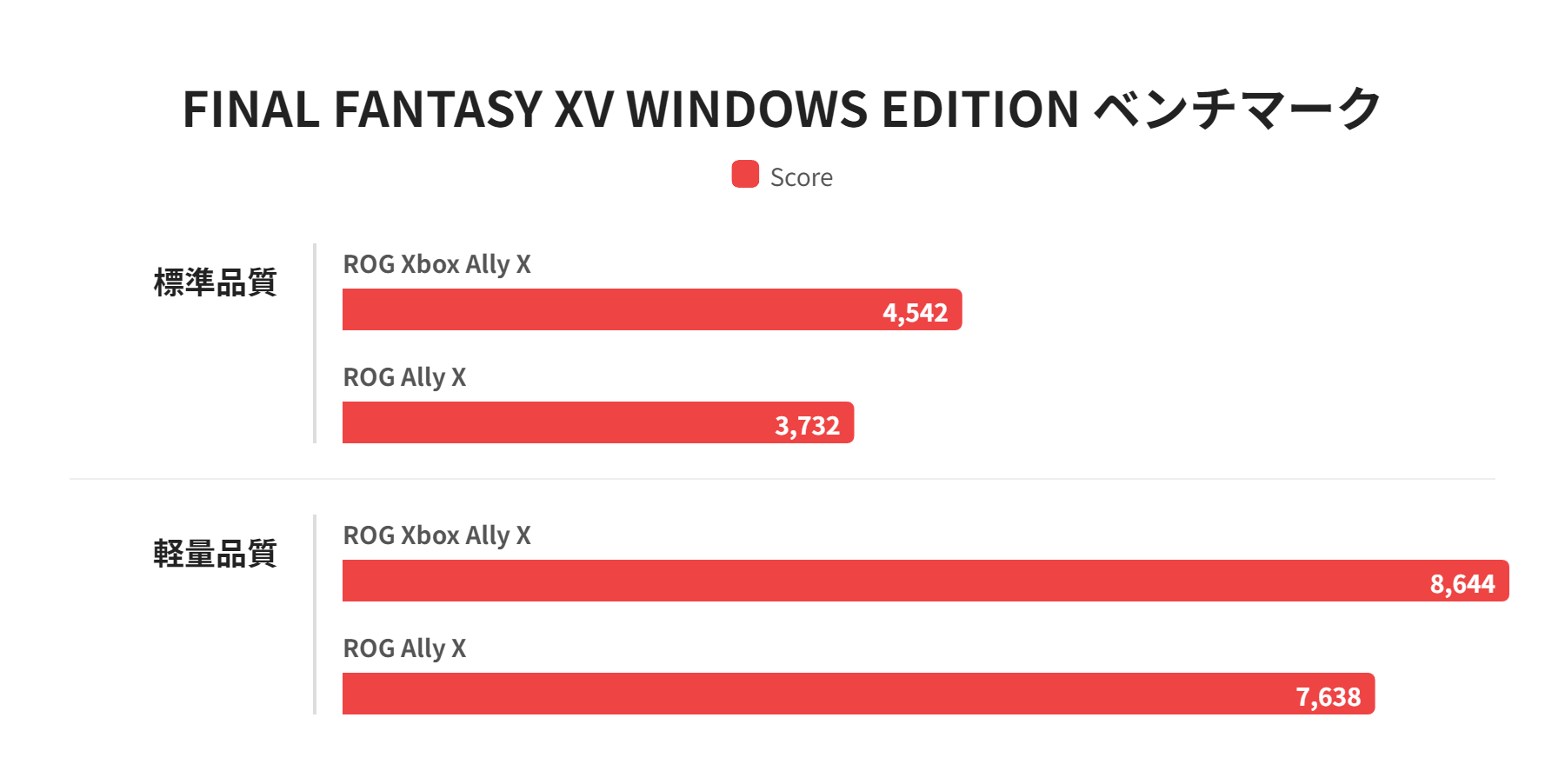

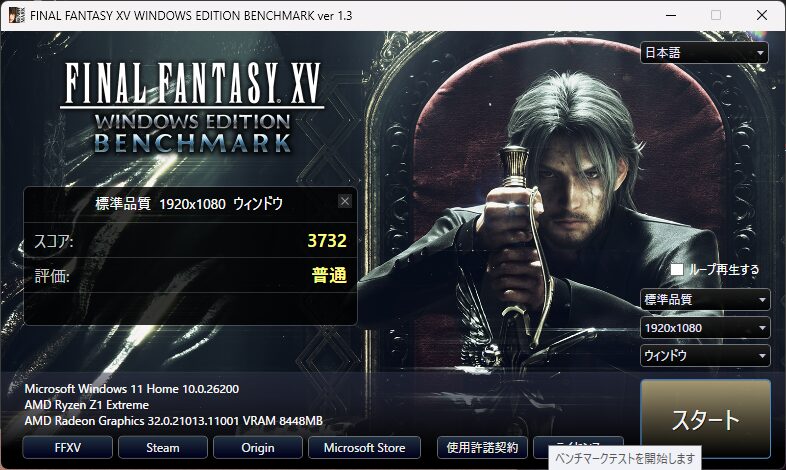

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク

重めのオープンワールドRPGの指標となるこのテストで、最も注目すべきは「標準品質」の結果です。

旧型がスコア3,700台で評価ランク「普通」に留まる中、新型は4,500点の大台を突破し、判定がワンランク上の「やや快適」へと進化しました。

約21%という大幅なスコア向上は、広大なフィールド移動時のカクつき解消に直結します。「設定を落としてやっと遊べる」状態から、「標準画質のままストレスなく遊べる」状態へと明確にステップアップしており、長時間のプレイでも没入感を削がれない安定したパフォーマンスを発揮します。

ゲームベンチマーク(FPS計測)

国内で主要なタイトルをいくつかピックアップし、FPSの値を比較します。

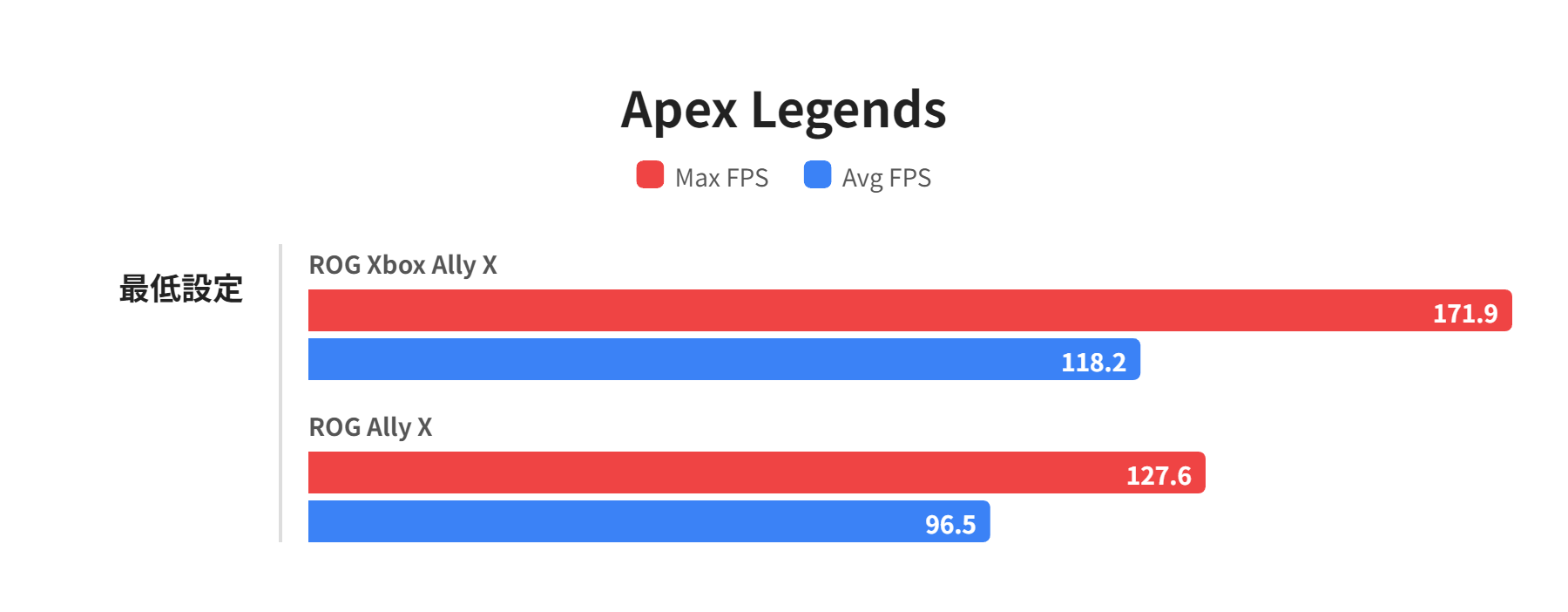

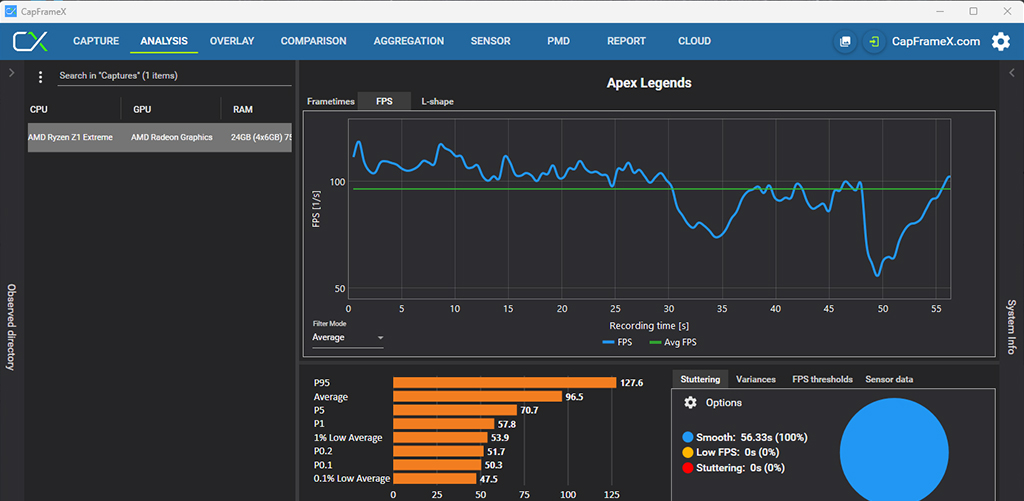

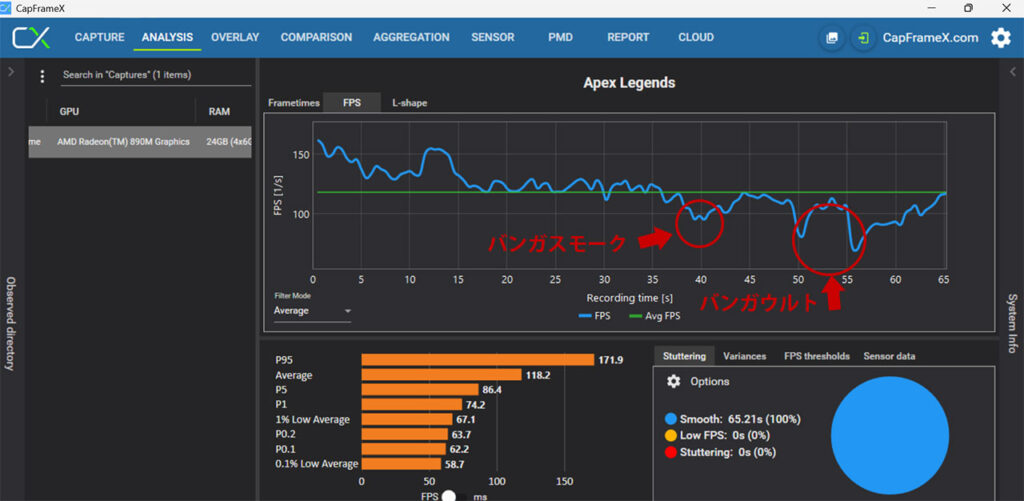

APEX Legends

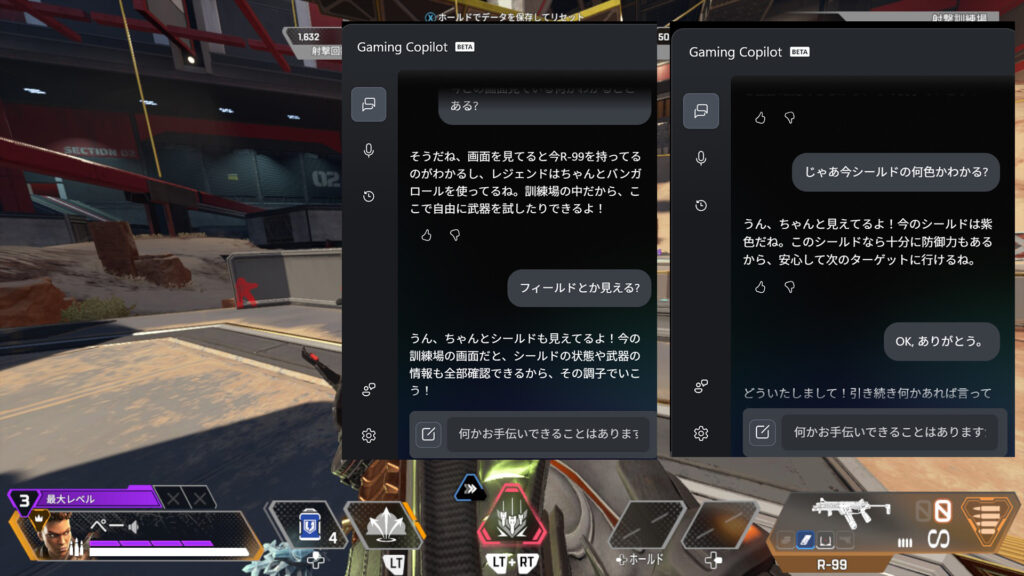

計測方法はバンガロールを選択。射撃訓練場へ突入しそのままスライディング、武器(R99)とマガジンとスコープを確保。ダミーへ射撃。スモークを発射しダミーを射撃。スモークとウルトを発動してダミーに射撃。を一連の流れとして計測します。

徒歩や周りを見渡すというような行為は平均fpsを挙げてしまうため、なるべく無駄な動きは避け、極力接近戦闘に近い状態を再現しています。

ゲーム内設定はfpsを優先するために解像度は1600×900(1920×1080にアップスケーリング)、アンチエイリアスはTSAA、VRAM使用は「低」、他選択できる設定は全て「最低」もしくは「無効」に設定。

『Apex Legends』のような競技性の高いシューターにおいて、この進化は決定的です。

特に注目すべきは平均フレームレートで、旧型が96fpsに留まっていたのに対し、新型は118.2fpsと、「120Hz」というリフレッシュレートをほぼ使い切れる水準に達しました。

平均FPSの向上は間違いなくスモークやウルトなどの重い動作に強くなった影響によるものです。

グラフを見ても浮き沈みが緩和されていることがわかると思います。

ただ映像が滑らかになるだけでなく、エイムの追従性や敵の視認性が向上するため、少しでも「ガチ環境」で戦いたいプレイヤーにとって、この差は勝率に直結する大きな武器となると思います。

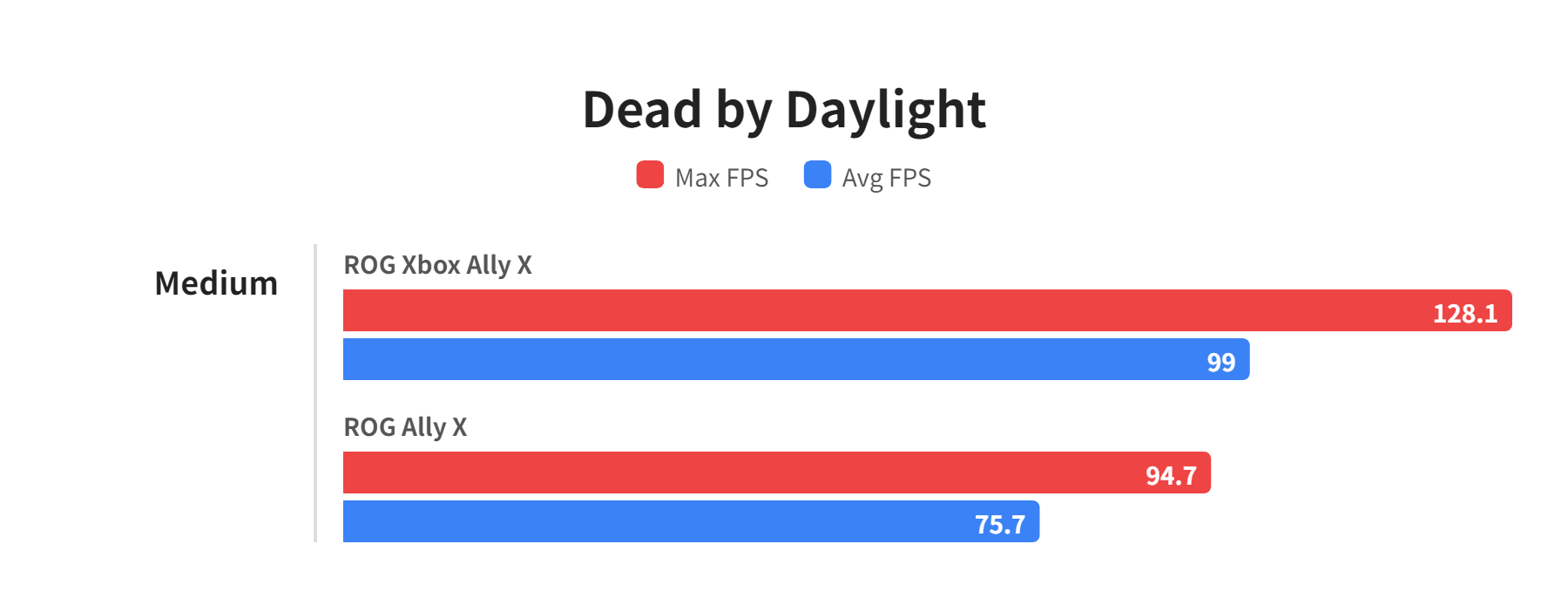

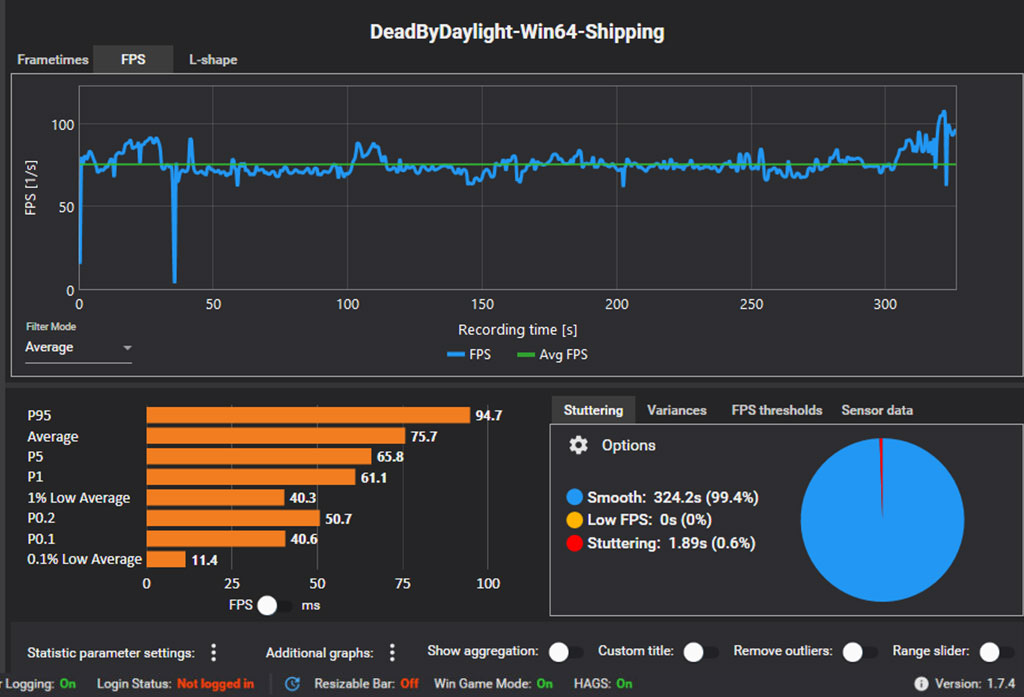

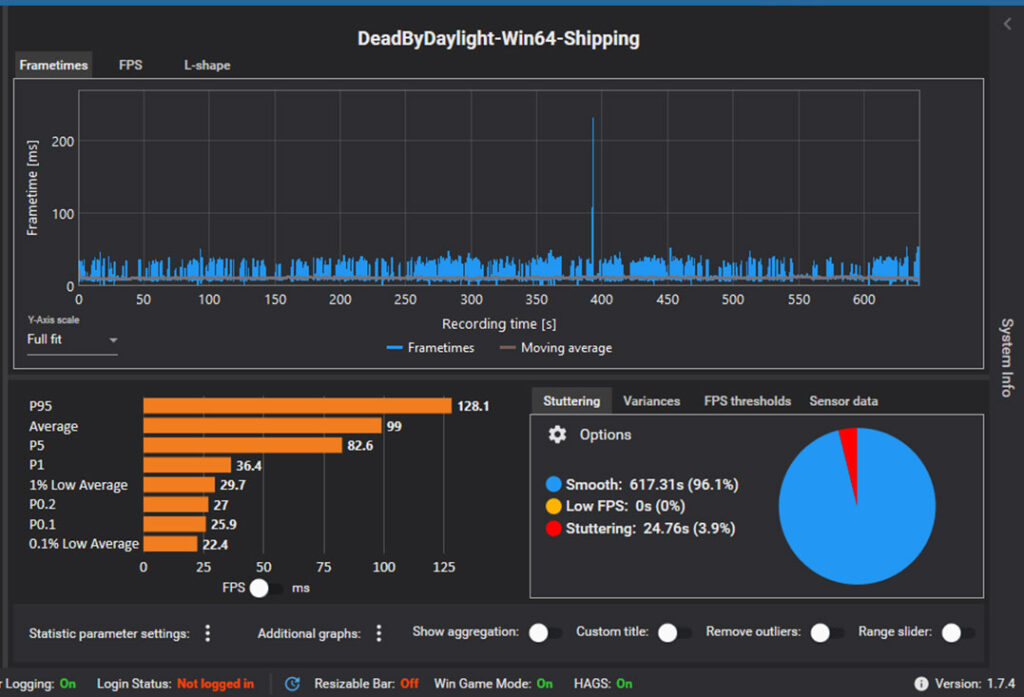

Dead By Daylight

1マッチづつ行いその内容を計測し比較します。

ゲーム内容を統一できないためその差分についてはご了承ください。

解像度は手持ちを意識して720p、ゲーム内設定は「Medium」で行いました。

Dead by Daylightでは平均フレームレートが約24fps向上し、ついに100fpsの大台に迫る結果となりました。

60fps出ていれば十分に遊べるゲームではありますが、ROG Ally Xで起きていた儀式開始直後のスタッタリングがROG Xbox Ally Xではなくなり、より快適に遊べるようになりました。

使用比較レビュー

ここがポイント!

- グリップのおかげで体感重量はROG Xbox Ally Xが軽く感じる

- ボタン関係の変化は殆どない。インパルストリガーの有無くらい。

- 指紋認証の精度が格段に良くなった。

- ROG Ally Xからの乗り換えでゲームにおけるスペック向上の恩恵は結構感じる

- グリップのせいでケースが厚くなり、持ち運びのしやすさはROG Ally Xの方が上

- Copilot+の機能が使えるがAI周りは今後に期待

グリップの進化が思ったよりも大きい

ROG Ally Xも持ちやすかったしグリップついたくらいで大げさだな・・・って他者の先行レビュー時は思っていました。

すいません舐めてました。

グリップの追加・重心設計の見直しによって本来軽いはずのROG Ally Xより手で持って遊ぶ分にはかなり軽く感じます。誰が持っても十分わかる体感差だと思います。

ゲームの遊びやすさは圧倒的にROG Xbox Ally Xが上です。

先行レビュー時点では大げさに絶賛してるだけかなと思ったのですが、手持ちでかなり遊びやすくなったのは間違いないです。グリップ最高です。

グリップのせいで持ち運びやすさはROG Ally Xの方が上

サイズレビューの項目でも触れましたが、グリップ分厚みが増えたためその分ケースも大きく重くなりました。

ROG Ally Xでは比較的スリムで軽量なケースもありましたが、ROG Ally Xは厚めのハードケースになってしまいます。

これは思ったよりも大きなデメリットだと感じています。

例えば今までは小さいリュックにシュッと入っていたのが、今回からはギリギリなんとか入る、もしくは大きめのバッグに入れるなど工夫が必要になりました。

厚みが増した分、他のものと一緒に入れるときの圧迫感が大きいので、できればもう少しスリムなケースが出てくれると嬉しいなと思います。

荷物を少しでもコンパクトにまとめたいという場合はROG Ally Xに軍配があがります。

言われてみればそうなっちゃうよな・・・って感じですね・・・

ボタンやスティックの感覚は変化を感じない

基本的にはボタンやスティック操作などコントローラーとしての性能はまったく同じと思っていいです。静穏性の無さも同じ。(改善してほしかった)

ROG Xbox Ally Xのボタンの文字の色がグレーっぽくなったのでシンプルになりました。

見た目(色)がすこーーーし違うだけで同じです。

ROG Xbox Ally XのみLRにインパルストリガーが搭載されています。

インパルストリガーは没入感を高めるためのXboxコントローラーの振動機能ですね。

この振動機能自体はたしかにすごくプレミアム感は感じるのですが、これの有無で優劣を大きく分けるってことは個人的には申し訳ないですがあまり感じないです。

指紋認証の精度が爆上がりした気がする

これ個体差だったら本当に申し訳ないです。

前作ROG Ally Xに対して僕の唯一の不満といっても過言ではなかったのが指紋認証の悪さでした。

ROG Ally Xのせいなのか僕の指紋のせいなのかはわからなかったですが、認証が殆ど通らずにオフにして使っていたんですよね。

ROG Xbox Ally Xになってから99%認証に通っています(1%かは不明ですが毎日利用していて過去に1回~2回失敗しただけ)

これでログインも楽々!!ROG Xbox Ally Xにしたことで解消されたので、もしROG Ally Xで認証通らない同じような人が居たら、乗り換えの動機の1つになるかもしれません。

唯一のストレスの元がROG Xbox Ally Xに変えてからなくなりました!

最大負荷時のファンノイズはROG Xbox Ally Xの方が大きく感じる

すいません、完全に体感的な部分なのですがTDP35Wのフルパワーで動かしたときのウィーーンって音は明らかにROG Xbox Ally Xの方が大きいと思います。(ROG Ally Xは30Wがフルパワー)

ROG Ally Xの時はそこまで気にしなかったのですが、ROG Xbox Ally Xに変えてからなんか音するなーって感じるようになりました。

ただ、フルパワーでゲームやってるときって基本的にヘッドセットつけてるので不快になったとかそういうのはないですし、うるさすぎて隣の部屋まで響くとかそういうレベルではないのでご安心を。

ざっくりした感想で申し訳ないです。ただ頭の片隅に入れておけば購入後とのギャップはなくなるかなと。言うほど大したことないとは自分では思っているので。

FPS(APEX)が遊びやすくなった

Z1からZ2に進化したことでゲーム性能は結構上がっています。

乗り換えてよかったと思う大きなポイントの一つです。

Ally Xに比べてさらにfpsを伸ばすことも、逆にfpsは据え置きで少し高画質設定にしてみるという選択肢が生まれました。

私の環境(設定次第)では最大170fps/平均120fps出ていることから、前作ではPS5と互角かそれ以下か・・・みたいなポジションだったのに対してROG Xbox Ally Xでは確実にPS5より快適に遊べている実感がある性能になったのは感動しかないですね。

競技性の高いfpsゲームは不向きと思っていましたが、カジュアルに遊ぶ分にはもう十分な性能になったと感じます。

ただし、fpsの微量な増加は体感できる内容に個人差があるとも思います。

体感的には追いエイムしやすくりました、ただゲーム全体で大きく滑らかさがわかるかと言ったらそこは微妙です。

ROG Ally Xでも最低画質ならいい感じに遊べたので、ROG Xbox Ally Xでは多少画質に振った方がメリットに感じる方も少なくないかもしれません。

それでもFPSプレイヤーにはROG Xbox Ally Xの方がおすすめです。

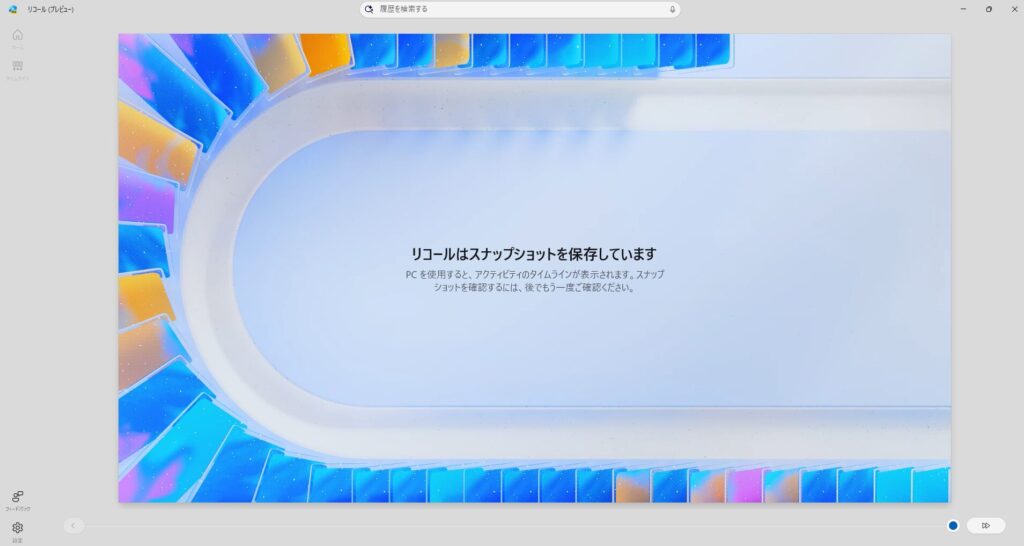

Copilot+PCの機能が使える

ROG Xbox Ally XにはNPUが統合されたことでCopilot+PCの要件を満たしました。

これにより専用のツールが利用可能に。

また、NPUが統合されたことでローカル生成ツールがより省電力かつ高速に利用できるようになりました。無料で使えるツールもあるのでランニングコスト削減にもつながります。

正直現段階でCoplilot+を活用する術を僕が持たないので、これを理由に買い替える必要はないかなとは思う反面、画像生成などのローカルLLMについては準備さえすれば無料で使えるのでガンガン使えそうな気がしています。

ネット環境がない場所でも省電力でLLM使えるのは個人的にはとても面白いと思う分野ですが、まだマニアックですよね。

GamingCopilotが面白い

こちらもまだプレビュー版のみですがXboxゲームの履歴やプレイ中のゲームの画面認識を行いつつ、リアルタイムにアドバイスをくれるAI機能です。(画面認識はSteamなどのゲームも対応)

プレイしているゲームの画面内情報を結構正確に拾ってくる上に、ちょっとしたアドバイスくれるのでゲームしながら会話するの結構面白いです。

ただし、「画面の状況は認識できるがそこに至るまでの経緯は会話の中で説明するしかない」「アドバイスの内容が稚拙」などまだまだ課題はあります。

ちなみにこの機能はROG Xbox Ally Xの専売特許ではないですが、新たに追加されたライブラリボタンで起動できるため、使いやすさでいえばROG Xbox Ally Xが上です。

今後この機能に期待するのであればROG Xbox Ally Xがおすすめです。

アドバイス内容はまだ浅いけど状況把握能力とかゲームの知識とか結構すごくて会話してるだけでも結構楽しい!

コスパ重視で中古でも可ならROG Ally Xでも良いとは思う

例えば画像・動画編集のようなやや負荷のある作業をするにしてもROG Ally Xの時点でそれなりに完結できているので安くなったROG Ally XでUMPCデビューするっていうのも正直全然おすすめです。

性能は劣る反面、サイズ感や重量の違いによる持ち運びやすさについてはROG Ally Xの方が上ですし用途によってはむしろこちらを選択したほうがいいかもしれません。

気になる部分は中古価格でも思ったよりも安くないという点。

2025年11月現在、型落ちになって10万を切る個体を見かけるようになりましたがそれでも良くても8万円後半~9万円後半程度で販売されているのを見ると、5万の価格差は決して低いものではありませんが少し奮発して新型買ってもいいのかなって思います。

そもそも、新型含めてそこそこのスペックのPCとして破格なんですよね。

もっと安い(新型と価格差が大きい)個体があれば状態を見て判断して購入するのが良いかもしれません!

まとめ

ここがポイント!

- 基本的にはROG Xbox Ally Xがおすすめ。

- 持ち運びやすさ・セールや中古での金額面でROG Ally Xが優位

新規でUMPCを購入するなら、迷わずROG Xbox Ally Xをおすすめします。

ただし、コスパを重視したい方や「まずUMPCを試してみたい」という方は、中古のROG Ally Xを狙うのも賢い選択です。

既にROG Ally Xをお持ちの方は、新デザインのグリップなど特定の改良点に魅力を感じない限り、急いで買い替える必要はないでしょう。

2026年になってから新機能が出てくるので、様子見でも大丈夫です。

持ち運び安さを重視しているのならなおさらROG Ally Xを使い続ける(選ぶ)方がいいかもしれません。

とはいえ、予算に余裕があって「ROG Allyシリーズが好き」という方なら、買い替えても後悔は少ないはずです。

進化した使い心地は、想像以上に満足度が高いです。

Ally X買い替えユーザー視点でもファーストインプレッションは好評です。

特に指紋認証とfps向上、グリップ力のおかげで少なくとも買わなくてもよかったって感想にはなりませんでした!一安心!

GamingCopilotとかローカルLLMで結構面白そうに遊んでるしよかったんじゃない?(笑)

私もまだ開封して使ってから数週間しか経っていませんので、改めて数ヵ月・1年といった長期レビューについてもお届けしていきたいと思います!

それでは!

コメント